中共上海市委老干部局

www.shlgbj.gov.cn

发布日期:2021-01-28

近日,上海91岁老人哭诉“被子女关在养老院6年”的新闻引发热议。

孙奶奶今年91岁,见到记者,立马提出想回家的请求。孙奶奶还拿出两个小瓶子,里面都是她平时攒下来的安眠药,她说,她甚至苦闷得想要寻短见……

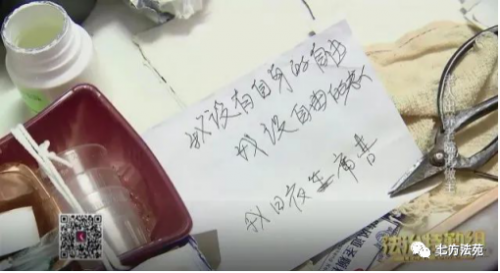

在一张小纸片上,老人写下了她的苦恼:

原来,孙奶奶有3个儿子和1个女儿。多年前老伴去世后,她便独自居住。2015年,老人在家不慎摔倒受伤,随后被子女送到医院救治,出院后她就被子女送进了养老院。几个月后,孙奶奶的身体完全康复,她向子女们提出回家居住,没想到却遭到了子女们的坚决反对。

老人的子女们并非不孝:他们每周都到养老院来看她,水果一袋袋送过来,帮着代配药;知道母亲有洁癖,会把衣服带回家自己洗;知道母亲肠胃不好,会带来毛豆保健肠胃……

但4名子女有个共同的底线,就是决不能让老人回家住!他们与养老院签订了安全协议,不允许老人离开,还没收了老人的手机、银行卡、身份证和钥匙。

他们一致认为,母亲性格强势,十分倔强,回家后子女无法和她一起居住,但让她自己单独居住,他们又放不下心。

大儿子

“我妈妈现在这个状况不是很合适回家,如果她独自住在家里,我们子女是绝对不放心的。”

二儿子

“别听我妈的,她已经是90岁的人了,脑子不清醒。如果回去可以,几个子女一人一个月,这是我和他们说的,有谁同意?大家都负不起这个责任。”

对此,网友们意见不一。

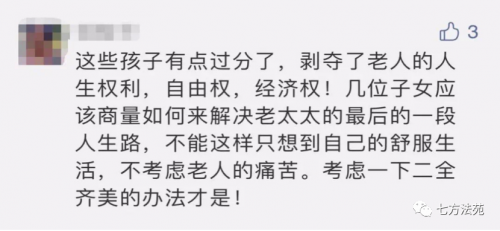

有些网友表示,子女们其实就是嫌照顾老人麻烦,可以找个保姆在家照顾老人,子女应该尊重老人的想法。

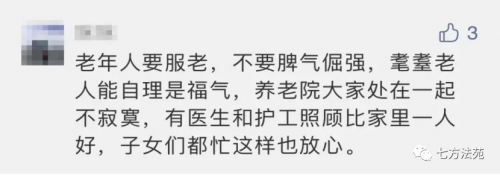

但也有网友认为,孙奶奶家住四楼,行动不便,住在养老院疗养确实是比较好的选择,老人的观念需要转变。

发达国家的老人往往更愿意入住敬老院,与同龄老人聊聊各自的过去和经历;而中国的老人对家庭投入了太多感情,觉得入住养老院就意味着与家分离,这也是中国老人不愿进养老院的主要原因。

笔者认为,居家养老和机构养老,各有利弊,很难简单的评判谁优谁劣。孙奶奶的子女认为养老院能24小时值班照顾老人,比母亲一个人住安全多了,确实有一定道理;但孙奶奶的子女忽略了另一个重要的问题,那就是“孝顺”两字中,除了“孝”还有“顺”!真正的孝顺,应该是站在老人的立场考虑问题,充分尊重老人的意愿。老人,也需要自主权。

正式施行的民法典,给老年人提供了多方位的法律保护,下面让我们一起来看保障老人自主权的法律“三件套”吧。

01 遗赠扶养“自由”

《民法典》第1158条规定:“自然人可以与继承人以外的组织或者个人签订遗赠抚养协议。按照协议,该组织或者个人承担自然人生养死葬的义务,享有受遗赠的权利。”

遗赠扶养协议是一种平等、有偿和互为权利义务的民事法律关系。它在1985年《继承法》中就有规定,而《民法典》做了两大拓宽:1、扶养人范围拓宽。只要是法定继承人之外的个人、组织,都可以成为遗赠扶养人;2、组织范围拓宽。之前继承法将履行遗赠扶养义务的组织限定为“集体所有制组织”,但《民法典》则认为,各种类型的组织都可以成为遗赠扶养协议的主体,包括社会养老机构、民间救助机构等等。可见,《民法典》弥补了过去制度设计的不足,使遗赠扶养的主体更加自由,将有助于调动社会养老机构、民间救助机构的积极性,满足养老形式多样化的需求,不断提升老年人的生存质量与人格尊严。

02 意定监护“无忧”

《民法典》第33条规定:“具有完全民事行为能力的成年人,可以与其近亲属、其他愿意担任监护人的个人或者组织事先协商,以书面形式确定自已的监护人,在自己丧失或者部分丧失民事行为能力时,由该监护人履行监护职责。”

通俗来说,意定监护就是有完全民事行为能力的成年人按照自己的意愿为自己指定监护人的制度。意定监护有三大特点:1、对象上,可自愿指定亲人、亲人以外的个人或组织担任监护人;2、效力上,比法定监护的效力更高,意定监护人优于法定监护人;3、费用上,意定监护可以免费,也可以协商收取费用。

所以,有了意定监护制度,老年人就能在意识清醒的时候先选定自己信任的监护人,以便照顾自己失能失智后的生活,解除老年人的后顾之忧。

03 公证遗嘱“降级”

公证遗嘱曾是效力最高的遗嘱形式。1985年《继承法》第20条规定:“自书、代书、录音、口头遗嘱,不得撤销、变更公证遗嘱。”这就是公证遗嘱效力优先条款。

1985年制定继承法时,立遗嘱的行为并不普遍,订立的遗嘱也常有瑕疵,增加了很多纠纷,因此,确定“公证遗嘱效力优先”,是立法上一种引导。

但35年之后,情况发生了很大改变,立遗嘱的人越来越多,同一遗嘱人先后立下多份遗嘱的情形也常有出现。如果继续秉承“公证遗嘱效力优先”的原则,前份遗嘱中有公证遗嘱时,想要推翻就必须再次通过公证,而这对于很多老年人来说,可能因为缺乏证件、行动不便等种种原因,没有条件甚至来不及完成新的公证。

因此,《民法典》第1142条第三款规定:“立有数份遗嘱,内容相抵触的,以最后的遗嘱为准。” 民法典对于遗嘱效力问题的修正,将公证遗嘱“降级”,可以防止一些程序性的规定对修改遗嘱的限制,更大程度尊重了人们尤其是老年人的遗嘱自由。

结语

老吾老,以及人之老,是中国的传统美德。但对待老年人,并不是居高临下的关爱,而是敬仰和尊重。《民法典》中保障老年人自主权的法律“三件套”,为老年人的自主生活提供了法律支持。“莫道桑榆晚,最美夕阳红”,进入民法典时代,让我们共同守护老年人的人身权利和财产权利,进一步提高老年人的生活品质,幸福养老更有尊严。

稿件来源:“七方法苑”微信公众号

扫码安装

上海老干部APP

扫码关注

上海老干部公众号

扫码关注

关心下一代

www.shlgbj.gov.cn